”Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” malah menjadi misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Atas dasar itu, Kemdikbud merumuskan visi Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, ”Menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif”.

Istilah daya saing sejatinya berakar dalam pemikiran darwinisme sosial. Teori ini berusaha mengekstrapolasi konsep-konsep biologi seleksi alam (natural selection) dan survival of the fittest ke dalam sosiologi dan politik. Paham ini kemudian melahirkan ”ideologi kekuatan” yang sebelum Perang Dunia II memacu perlombaan senjata dan perkembangan kapitalisme sebagai upaya bangsa-bangsa untuk sintas dalam alam yang konkuren.

Sekarang, istilah daya saing seperti jadi obsesi dalam merespons globalisasi. Globalisasi telah menjadikan dunia sebagai arena dan pasar terbuka yang dalam perspektif konkurensi ditafsir seolah hanya untuk bertarung dan saling mengalahkan. Padahal, sebenarnya globalisasi juga membuka peluang ”bersulang” atau berbagi dan saling bekerja sama atas dasar mutualisme, kesederajatan, dan saling percaya.

Disorientasi dan pemborosan

Bagi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tertera dalam RPJPN, berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan sumber daya manusia harus diarahkan pada pengembangan kemampuan kompetitif yang tinggi (tentunya) menurut ukuran-ukuran global. Hanya dengan daya saing tinggi Indonesia akan siap dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan global. Benarkah demikian?

Paul Krugman—peraih Nobel bidang ilmu ekonomi 2008—pernah menyatakan daya saing sebagai gagasan yang berbahaya. Dalam satu artikelnya, ”Competitiveness: A Dangerous Obsession” (1994), Krugman mengingatkan bahwa berpikir dalam term daya saing, langsung ataupun tidak langsung, akan membawa pada pemborosan, proteksionisme dan konflik, serta kebijakan pemerintah yang buruk.

Dalam konteks pendidikan nasional, paradigma daya saing telah menyebabkan kebijakan pendidikan selama 10 tahun terakhir makin buruk. Pertama, munculnya gagasan sekolah bertaraf internasional dan universitas kelas dunia yang tak jelas arahnya. Ide daya saing merasuk—meski telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi—hingga ke dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 Ayat (3), yang mengharuskan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang di setiap daerah. Ketentuan ini sempat memicu berdirinya rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan ”demam” universitas kelas dunia yang menyebabkan pemborosan.

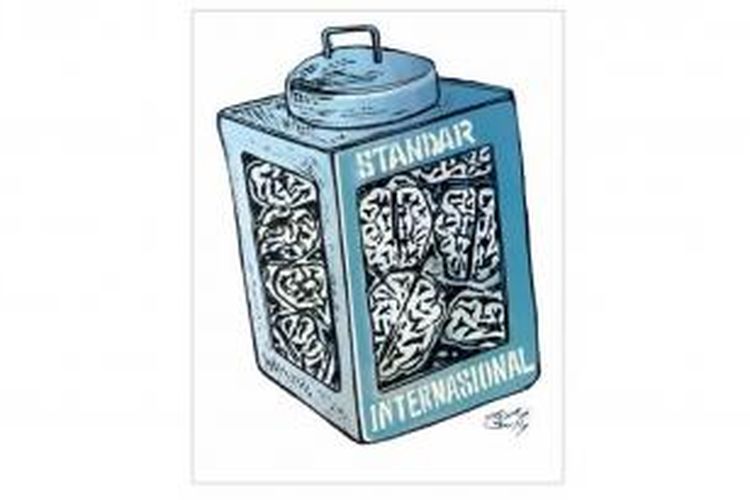

Kedua, obsesi terhadap daya saing telah melahirkan sindrom standardisasi yang ditandai perilaku hobi menguji. Evaluasi seolah menjadi tujuan tertinggi dari penyelenggaraan pendidikan, bukan bagian dari proses penyempurnaan untuk mencapai tujuan sesungguhnya. Upaya pendidikan jadi sekadar rangkaian dril dan tes untuk mencapai target-target kognitif dari mata pelajaran tertentu. ”Soal UN tahun ini (2014) berstandar internasional,” kata para pejabat Kemdikbud dengan bangga. Demi menyelaraskan dengan standar internasional, terjadilah dikotomi dan marjinalisasi terhadap mata pelajaran bermuatan budaya dan kepentingan bangsa yang justru jadi alasan adanya sistem pendidikan nasional.

Ketiga, berkembangnya pola pikir kuantitatif mengabaikan substansi. Meski ada manfaatnya, berbagai program internasional, seperti gerakan Education for All (EFA) dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang menekankan indeks partisipasi dalam pendidikan, yang juga dibarengi berbagai program pengukuran internasional, seperti PISA, TIMSS, PIRLS, telah mengalihkan pandangan dan mendorong penyelenggara pendidikan untuk mengejar gelembung angka-angka tanpa kesungguhan membangun kualitas. Di antara contohnya adalah mendirikan akademi komunitas untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi, memperbanyak karya ilmiah tanpa membangun budaya ilmiah, dan kecenderungan mengatrol persentase kelulusan ujian nasional.

Pemikiran tentang daya saing kiranya telah menjadikan pendidikan kita mengalami berbagai anomali. Pertama, disorientasi dan pemborosan. Bangsa ini selain memiliki berbagai perangkat normatif yang seharusnya menjadi rujukan, juga memiliki fakta tentang sumber daya yang dapat memberikan arah yang jelas bagi operasi pendidikan nasional. Namun, karena terpesona daya saing, kebijakan pendidikan dibuat sambil melihat keluar (outward looking) mengabaikan tujuan, realitas, dan kepentingan bangsa. Kita ”menari atas kendang orang lain,” kata Profesor Sri-Edi Swasono (Kompas, 15/1/2014). Kenyataan ini makin memperparah kesenjangan yang terjadi akibat selama ini jalan pendidikan kita hanya meneruskan begitu saja konsep yang dibuatkan pemerintah kolonial.

Disorientasi pendidikan telah dan akan terus menimbulkan pemborosan yang semakin besar seiring anggaran pendidikan yang kian meningkat. Pemborosan terjadi karena program-program yang dijalankan membias tak keruan sehingga apa yang dikerjakan dunia pendidikan tak bersambung dengan permasalahan dan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, tepat sekali ungkapan dalam Tajuk Rencana harian ini, (3/4/2014), yang menganjurkan ”Reorientasi pembangunan” karena ternyata hasil kajian sejumlah lembaga penelitian bahwa pilihan strategi pembangunan setelah reformasi tidak menjawab permasalahan Indonesia.

Kedua, proses pendidikan mengalami dehumanisasi dan dekontekstualisasi. Tersebab berorientasi kuantitatif bertaraf internasional, proses pendidikan menjadi naif, tak menyentuh aspek mendalam kemanusiaan murid, yaitu akal budi dan spiritualitas.

Para murid dijejali pengetahuan ”asing” yang tak berkaitan dengan kepentingan diri, lingkungan alam dan budaya, serta kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Murid-murid tercerabut dari humanitas dan lingkungannya lalu bertumbuh sebagai orang sengsara di negerinya yang kaya; jadi immoral dalam bangsanya yang bergebyar ritual agama, nirjati diri dalam bangsa yang beragam budaya.

Dari milik kita

Pemerintahan baru yang akan datang hendaknya menyadari lalu mereformasi situasi pendidikan nasional yang tak memajukan bangsa ini. Seperti kata Daoed Joesoef, (Kompas, 7/4/2014), kita harus memikir ulang pendidikan, suatu konsep pendidikan yang menyeluruh diperlukan sekarang dan di sini.

Menyusun kembali sistem pendidikan nasional harus dimulai dari apa yang kita miliki. Kita mempunyai tujuan bernegara ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu bagi gerak sentrifugal pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Kita juga mempunyai Pasal 31 UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Guru dan Dosen yang harus dielaborasi dan diimplementasikan dengan benar.

Selain berlandaskan garis-garis normatif yang ada, strategi pembangunan pendidikan nasional juga harus dan tidak boleh mengabaikan realitas kebangsaan kita. Kita punya tanah yang subur, perairan luas, sinar matahari sepanjang tahun, ada tambang dan berbagai kekayaan lainnya seperti keanekaragaman hayati, agama dan budaya, dan penduduk yang toleran luar biasa.

Berangkat dari perangkat normatif dan kekayaan yang dimiliki, pendidikan kita harus dirancang sedemikian rupa agar bangsa ini jaya dan bahagia.

Mohammad Abduhzen

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina,

Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI

![[KLARIFIKASI] Konten Satire soal Elon Musk Luncurkan Ponsel Pesaing iPhone](https://asset.kompas.com/crops/rA48DJ0A2Ju8NOHjipr-gpn2eo0=/0x0:1563x1042/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9cb3fac5ac.png)